察势者明,趋势者智,驭势者赢。当前,在能源转型与“双碳”目标驱动下,中国中冶锚定“一创两最五强”奋斗目标与“一核心两主体五特色”业务体系,通过技术创新与工程实践的双轮引擎,不断探索能源发展新路径,激发转型升级新动能,实现业务发展新突破。从新型储能技术的攻关突破,到生物制能的创新探索;从清洁能源的绿色实践,再到能源体系建设的全面布局,中国中冶逐步形成了覆盖新型能源设计、研发、生产、建设、存储、利用的全产业链体系,努力开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势,展现出再转型再升级的实践路径、示范效应与战略价值。

新型储能作为支撑新型能源系统规模化发展的重要组成部分,成为全球能源竞争的战略高地。中国中冶依托钢铁冶金全产业链优势与工业场景的特殊需求,紧跟能源结构深度调整浪潮,强化氢能“制-储-运-用”全链协同发展,加速迭代优化升级,开辟出一条具有钢铁冶金特色的新型储能前沿领域的发展路径,为能源行业的未来发展注入新的活力。

——氢冶金技术革新钢铁生产,打造全球首例绿氢工厂。中冶京诚以“重构冶金用能体系”为突破点,以“氢冶金+零碳电炉+智能化”模式,首次开发和实施氢冶金生产绿色汽车板工艺,实现“以氢代碳”进行钢铁生产,建成全球首套氢冶金工程示范厂——与河钢宣钢携手打造的首例120万吨氢冶金示范工程。该项目以氢气替代传统焦炭作为还原剂,一期工程通过焦炉煤气零重整工艺实现60万吨绿色DRI生产,二期将结合张家口绿电、绿氢资源开发全绿氢冶金,实现全流程零碳制造。项目核心技术突破包括首次采用焦炉煤气为氢源,氢碳比达8:1以上,实现吨钢二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放分别减少约30%、70%、80%以上;年减碳80万吨,减排比例达70%;捕集还原过程中产生的二氧化碳,加工生产成食品级二氧化碳,达到高价值利用;成功实现绿氢注入,形成“绿电-绿氢-绿钢”闭环。经过1年多的安全运行,金属化率稳定在94%以上,集成数字化设计及智能化生产系统多次获世界钢铁协会及省部级奖励。

——深地储氢技术领跑世界,树立安全高效储能标杆。中冶武勘着力开发深地储氢技术,通过岩洞储氢与地下分布式储氢等手段,构建起安全、高效、可持续的能源存储体系。大冶深地储氢科研中试基地项目作为技术研发的重要实践载体,以岩洞储氢和地下分布式储氢技术为核心,攻克复合结构模型设计、高压密封与氢腐蚀防护、大尺寸试验装备研发及氢能安全管控等关键技术,项目成果不仅适用于大规模储氢场景,还能灵活覆盖工业用氢、氢能交通、分布式能源供应等多种场景。其中,研发成果“5万标立方水平隧洞式岩洞氢储能系统”入选国家能源局第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单,是国内地质储氢领域的首个入围成果。项目岩洞氢储能系统的建设实现了三个“全球领先”,即水平隧洞式岩洞储氢全球首例,单库储氢规模(5万标立方)全球第一,洞室储氢全产业链集成全球领先,未来将具备高压储气设备性能测试能力,为氢能交通、燃料电池等下游产业提供关键技术支撑。

——填补国内7Ni钢新材料应用空白,助力能源储运技术迭代升级。7Ni钢作为制造LNG储运设备的节镍型新材料,为清洁能源的大规模储存与运输提供材料保障。中国一冶承建的国内最大C型舱LNG运输船78900立方米双体储罐,成功填补了国产节镍型7Ni钢新材料在液化气体运输船上的应用空白。在LNG船C型液货舱大型储罐建造方面,开发精准冷压成型技术、装配集成技术、自动化焊接技术,优化舱壁结构形式,解决薄壁壳体焊接变形及残余应力控制难题;研发双体罐舱内分段组装技术,开发针对性相控阵超声检测工艺,解决储罐在舱内落位、合拢及精准调控问题,提高复杂节点的无损检测精度,有力推动高端液化气体运输船和LNG储运装备的国产化进程,助力我国在全球清洁能源产业链中占据主动地位。

以生物制能打造生物能源新生态

生物制能被称为零碳能源,具有应对气候变化、保障能源安全和推动经济增长的突出优势。中国中冶在生物制能领域进行积极探索和有效实践,通过一系列先进转换技术推动生物质资源高效转化和高附加值利用,构建“农业-工业-能源”循环经济体系,为现代生物能源发展注入了新动力。

——“拓”界领航,生物制造铸就绿色核心竞争力。中国华冶整合科技创新资源,发挥EPC总承包的技术和管理经验,2012年率先将工程总承包模式导入国内粮食深加工行业,后续加大碳回收利用、生物制造、节能环保、新能源等战新产业的技术创新和市场开发的深度,形成集研发、技术转化、设计、设备制造和成套、施工、运维于一体的全链条业务体系,开辟战新产业新赛道,先后承建了京粮集团、中粮集团、河南金丹、万里润达、中核生化等多个淀粉、果葡糖浆、燃料乙醇等项目,受到业内高度评价,入选中国淀粉协会理事会员单位;2021年步入“双碳”业务领域,以EPC模式建设完成安徽中粮发酵尾气5万吨、12万吨二氧化碳回收提纯再利用项目;在重工业领域,“工业尾气细菌发酵制乙醇和饲料蛋白”的技术转化、推广应用取得实质性突破。

——“铸”就精品,生物质热电联产引领生态转型发展。中冶南方江西省宜黄县生物质热电联产项目是积极响应国家号召推动生物质发电向热电联产转型升级的典型项目,也是江西省生态环境转型重点项目。中冶南方坚持以领先技术创造优美环境,以科学管理铸造精品工程,建设2台75t/h高温高压循环流化床生物质锅炉,配套1台15MW高温高压背压式汽轮发电机组、1台15MW高温高压抽凝式汽轮发电机组。项目全面建成投产后,年均发电量2.1亿千瓦时,上网电量1.78亿千瓦时,每年可产蒸汽64.45万吨,减少二氧化碳排放45万吨。

——“塑”造未来,生物基材料产业园助力绿色循环。中国二冶建设的浚县生物基可降解材料产业园项目是河南省鹤壁市重点推进的“三个一批”项目,旨在打造集研发、生产、销售、仓储、物流于一体的百亿级生物基可降解材料产业集群。项目涵盖生产车间、物流周转仓、科研中心等设施,从全生命周期角度出发,依托当地农业资源优势,以玉米、甘蔗渣等生物质为原料,运用先进技术将其转化为可降解的树脂材料,带动“农业废弃物—工业原料—环保产品”循环经济模式,推动膜袋、包装、餐饮、医用、医药、服装纺织等产品的研发与生产,是鹤壁市“延链、补链、强链”发展战略的典范。目前,该产业园已形成物流、制造、研发联动的产业集群,总产能高达12万吨。

以再生能源开启绿色能源新时代

回收与综合利用能源作为新型能源发展的重要方向,是推动能源转型的必由之路。中国中冶不断加快清洁低碳化能源转型进程,尤其是在与工业节能密切相关的余热余能循环利用领域,以独特的技术集成优势,将“无用”的能量有效回收利用,提升系统能源利用效率,减少污染浪费,成为推动清洁能源智能化、集成化、低碳化发展的重要力量。

——专注垃圾焚烧发电,引领行业进步产业升级。中国恩菲作为国内较早进入垃圾焚烧发电行业的企业,业务集固废处理项目投资、咨询设计、设备成套、建设、运营于一体。在工程服务方面,从设计建成我国第一座千吨级垃圾焚烧发电厂,到持续突破,近年来参与建设的垃圾焚烧发电项目已遍布50多个城市。在投资运营方面,先后在襄阳、赣州和固安等地建设多个垃圾焚烧发电厂,垃圾日处理总规模达6600吨,多座工厂入选当地宣教基地。在技术研发方面,研发并落地飞灰二噁英热解处理、短流程飞灰熔融、数字智能燃烧控制、高效余热利用、烟气污染物超低排放、渗沥液高回用处理等诸多行业领先技术,获相关专利140余件,近五年获得省部级及其以上奖项30余项,并积极承担ISO/TC300中国技术对口单位职责。

——深耕煤气发电,实现工业余热高效利用与超低排放。中冶南方深耕冶金行业煤气发电技术领域二十余年,坚持自主创新,实现了煤气发电技术从中温中压,到高温高压、超高压、亚临界,再到超临界的更新迭代。2022年,中冶南方总承包建设的全球首套超临界煤气发电组在盛隆冶金成功并网发电,年供电量11.6亿度,直接经济效益6.38亿元,每年可减少二氧化碳排放66.2万吨,刷新了运行压力、温度、发电效率等多项世界纪录。如今,中冶南方在煤气发电领域市场份额超过70%,承建的煤气发电总装机容量相当于一个三峡工程,年发电量达1400亿度,减少二氧化碳排放约8000万吨。此外,中冶赛迪持续研究攻关的低热值煤气发电高参数小型化技术,已达到超超临界煤气发电技术,实现钢铁行业煤气发电机组各等级参数投产业绩的全覆盖。

——致力余热发电,推动能源系统向低碳化加速转型。中冶赛迪自主研发多炉一机耦合发电技术,解决热回收焦炉余热锅炉单体容量小、数量多等问题,将焦炉烟气余热锅炉产汽和干熄焦余热锅炉产汽融入高效发电机群,有效降低能源消耗、提高热能综合利用率、减少污染物排放。在河南安钢周口钢铁余热发电项目中,依托该技术使焦炉余热充分回收并全部用于机组并网发电,机组年供电量超16亿千瓦时,年减排二氧化碳超50万吨;该项目研究成果“提高热回收炼焦配套烟气余热发电工程的发电量”荣获冶金建设行业优秀QC小组成果二等奖,相关技术获国家专利授权。此外,中冶北方总承包建设的中国宝武新钢集团4#5#烧结机超低排放改造配套余热发电系统项目,是全球规模最大的660平方米烧结机配套余热发电标杆工程。

以新能源新材料塑造能源产业新格局

新能源新材料是推动能源产业革新发展的关键力量,为实现可持续发展和绿色低碳生活提供了重要支撑。中国中冶以满足国家战略急需和突破制约行业发展瓶颈为目标,统筹企业内部和行业资源,聚焦新能源新材料领域,在科技创新、成果转化、产业协同等方面与产业链上下游加强合作,不断提升产品的竞争力和市场占有率,为公司增强核心功能、提升核心竞争力提供坚实助力。

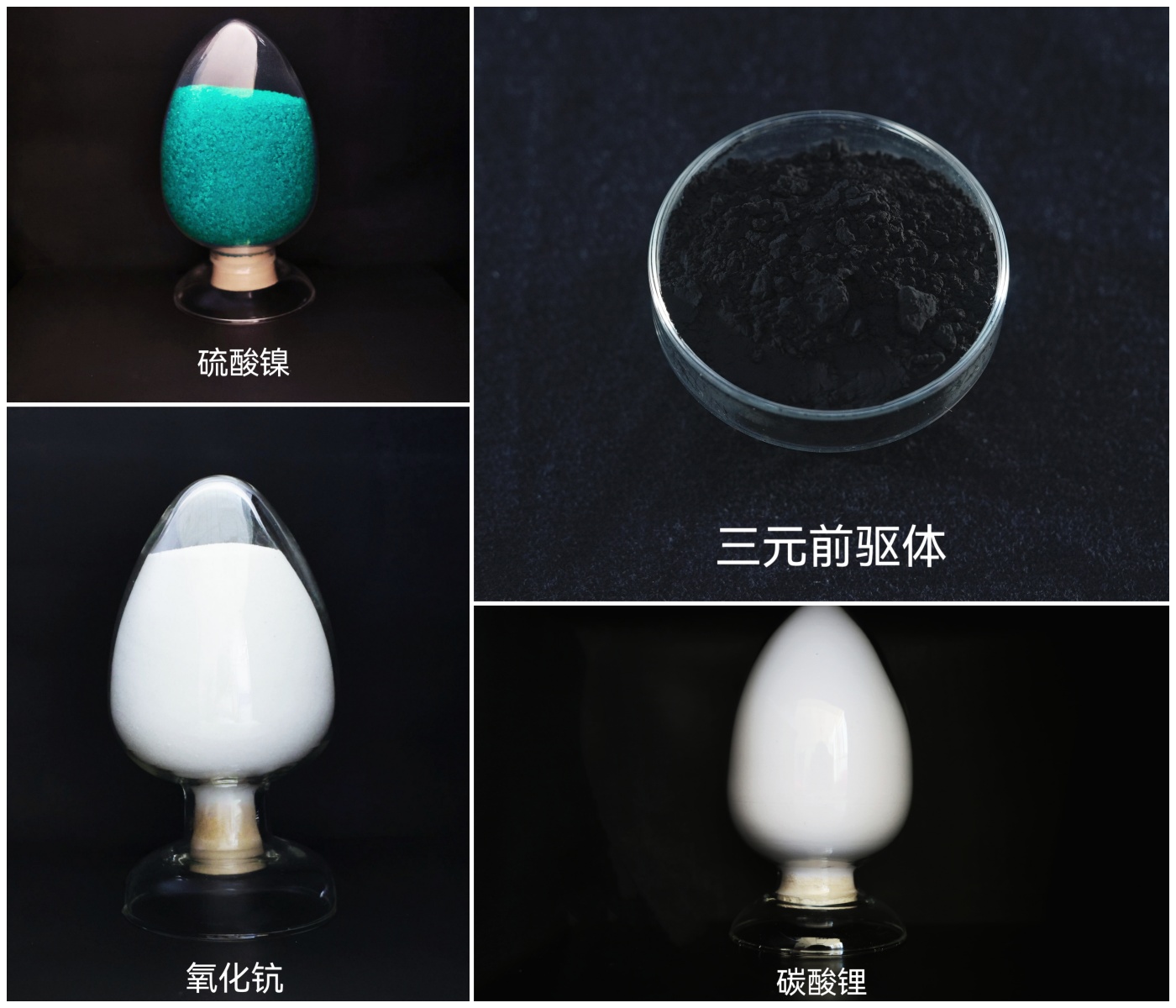

——瞄准动力电池新材料,跑出高质量发展新动能。中冶新能源以科技平台为支撑,专注新能源新材料业务,重点打造三元前驱体、电池级硫酸镍、氧化钪、电池回收四大主业,实现境外矿产资源与国内高端材料的产业融通。主产品三元前驱体做专做大,超前布局技术迭代升级,产品研发覆盖中镍、中镍高电压、高镍、超高镍全谱系,是全球动力电池三元锂电材料排名前十的供应商;产品主要应用于动力、小动力等领域,进入主要电池企业供应链体系,应用于上汽、广汽、吉利、理想、蔚来等车企的主流车型。硫酸镍产品做精做强,连续多年产销排名全国前三,获中国镍盐优质企业、上海有色网“镍”采标单位。氧化钪产品做特做优,首次实现红土镍矿产业化提钪,与航空航天、卫星制造、高铁动车、船舶制造、5G芯片、固体氧化物燃料电池等领域单位开展广泛合作,形成稳定的产销供应链体系。电池回收业务做新做亮,作为京津冀地区唯一的废旧电池综合利用企业,履行区域产业链“链长”责任,自主研发“优先提锂+镍钴锰短流程”工艺,实现废旧电池、镍钴废料、MHP原料处置一线三用,2024年锂回收率由原设计85%提升至92%以上,达到行业领先水平。

——布局多晶硅生产线,引领光伏产业快速发展。中国恩菲中硅高科以光伏发展平台为基础,紧抓“退城入园”转型机遇,深耕电子级多晶硅基础研究,从技术上突破、装备上升级、产品上迭代,形成具有自主知识产权的集成电路用电子级多晶硅和硅基电子特气、光通信行业用高纯四氯化硅等多种硅基材料产品,填补国内空白,加速关键基础材料的国产化进程。2023年11月,中硅高科孟津新厂一期项目光通信行业用高纯四氯化硅、集成电路用电子级多晶硅、硅基电子特气等十种产品投放市场。2024年8月,中硅高科在芯片先进制程所需的硅基前驱体材料、高端功能性材料上布局的十一种产品投产,产品矩阵初步形成。截至2025年3月,中硅高科投产产品达24种,产品集群不断扩大,行业头部企业同步导入,各类硅基材料的生产与市场推广顺利衔接,中硅高科实现从光伏级多晶硅到高端硅基材料的涅槃重生。在孟津新厂投产后不到两年的时间里,中硅高科迅速成为河南省重要技术孵化平台和产学研合作基地,保障着国家关键基础材料产业链供应链安全。

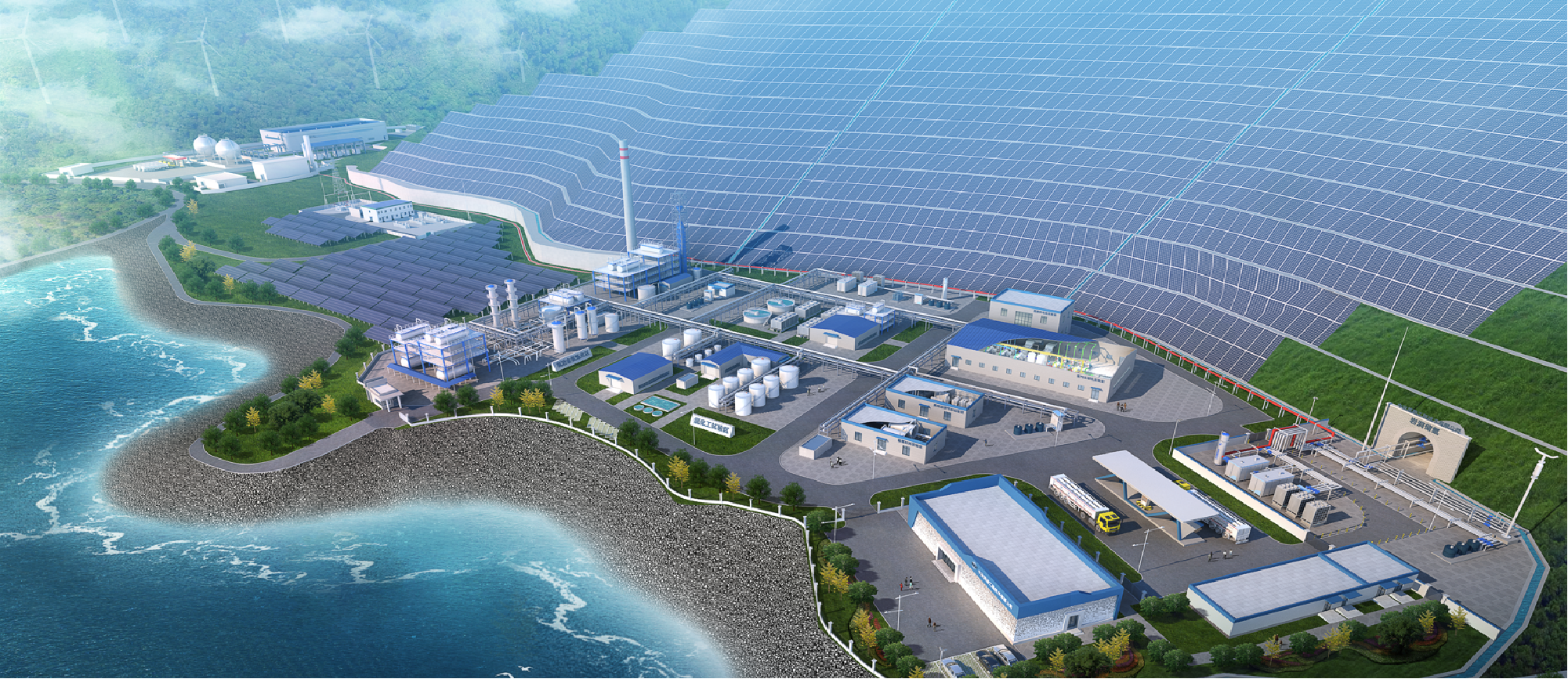

以能源建设建构能源发展新纪元

能源建设是破解经济增长碳排放约束的关键,也是保障能源安全的必然选择。中国中冶发挥EPC全产业链优势,大力推动减排降碳协同增效,持续加快各地新型能源项目建设,逐步实现风、光、热、电等可再生能源领域的系统化、智能化能源建设协同发展,在各类技术多元发展、创新示范应用持续落地、产业发展不断完善等方面取得突破性进展。

——聚焦光伏建设,打造绿色低碳发展引擎。中国二十冶聚焦上游硅料、中游电池片、电池组件及配套设备制造以及下游电站光伏全产业链,以工程建设主业优势服务重点企业、重点区域、重点项目,助力协鑫、大全、东方日升等行业龙头硅材料生产基地在“世界绿色硅都”包头集中落地,在福建、上海、浙江、湖南、安徽、江苏等地推动一批光伏厂房投产运营,在越南建设的禄宁550兆瓦光伏发电站项目获“亚洲能源大奖”。中国二十二冶提高可再生能源供应能力,在资源开发、勘察设计、施工承包和运维服务上发挥融合优势,加快集中式光伏到分布式光伏发展,从参与张家口国家电网风光储输示范工程、内蒙古额济纳旗30兆瓦光伏电站等国内诸多光伏电站的建设,再到承揽广东梅江市分布式光伏发电、阿尔及利亚80MW光伏等数十个项目,不断扩大海内外光伏领域市场份额。五矿二十三冶以“光伏+”多元化应用模式,在临沧、云龙、玉溪等地成功实施多个户用分布式光伏项目,惠及千家万户,并通过创新构建“光伏+电烤烟房”与“光伏+矿山修复”两大产品线,实现经济效益与生态效益双赢。

——聚焦风电建设,锚定可持续发展未来。中国一冶近年来共完成风电等新能源发电项目总装机容量约2214兆瓦,在湖北、内蒙古、江西等20个风电工程项目建设中完成340台风机安装,其中内蒙古阿巴嘎旗500兆瓦风电场项目被列入国家第一批大型新能源基地项目清单,每年生产清洁电能13.95亿千瓦时,可节省标煤消耗约50.13万吨,减少二氧化碳排放量约125.33万吨。中国五冶紧跟长江流域风电能源布局导向,把握四川、湖南等资源大省构建新型能源体系的契机,将四川凉山州玛果梁子130兆瓦风电项目建成全州单机容量最大的风电场之一,用不到4个月的五冶速度在湖南衡阳打造衡东吴集50兆瓦风电项目,目前两个项目累计每年可输出4亿度绿色电能,减少二氧化碳排放量33.5万吨,有效缓解所在区域电力紧张局面。此外,中国二十二冶在沙漠、戈壁等地区大力发展风电项目,接连建设了昌吉国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化、武川大元山风电场等诸多标杆项目。

——聚焦电子洁净空间,抢占精密制造新高地。上海宝冶凭借先进技术和专业团队,以实际行动助力构建高质量新能源建设新体系。2025年2月,上海宝冶承建的特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式,首台超大型商用电化学储能系统Megapack成功下线。该项目是继2019年完成特斯拉超级工厂项目(一期)后,在上海临港建设完成的第二座超级工厂,也是特斯拉在美国本土之外投建的首个储能超级工厂。该项目于2024年5月开工建设,仅用7个月完成厂房的施工建设,再度刷新“特斯拉速度”和“上海速度”,有望带动临港、奉贤储能产业发展,提升本地产业链的韧性和抗风险能力,推动临港从“汽车城”向“能源枢纽”转型。

此外,中国恩菲长期致力于光伏领域创新发展,以研发带动产业投资,重点聚焦光伏、储能电站技术研发,积极承揽光伏发电系统的设计、咨询业务,在大型地面并网光伏电站总承包、分布式光伏发电系统总承包及产业投资等领域全面发力,在荒漠、戈壁并网光伏电站以及海外孤网工程中积累大量经验。当前,中国恩菲高效整合新能源板块技术力量,以独具特色的“风光储油”联合电站技术,正为海外金属矿山项目注入多能互补动力。中冶武勘在新能源与储能领域累计完成新能源项目装机容量超过11GW,涵盖中试基地、大型能源基地型、山地创新型、光伏+矿山修复创新型、多结构组合创新型、源网荷储一体化创新型以及技术能源转型项目等多类项目。

绿水逶迤去,青山相向开。中国中冶将坚定不移锚定“一创两最五强”奋斗目标,始终秉承创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,不断探索、实践和建构新型能源领域的新业态、新技术、新方案和新模式,持续强化崭新的产业形态与强大的技术实力耦合,为推动绿色、高效、安全的能源体系高质量发展贡献更多中冶智慧和力量。