科技创新作为新质生产力的核心驱动力,正以前所未有的力量催生着新兴技术和新兴产业。1月份以来,中国中冶以科技创新为引领,加快前瞻性、先导性关键技术工艺的研发与布局,大力发展新质生产力,一系列突破性应用场景如雨后春笋般在一线不断涌现。从量子探矿的前沿探索,到华夏建设科学技术奖的殊荣加冕;从强化国家战略科技力量的坚定步伐,到深耕人民生命健康领域的民生成果,中国中冶科技创新动力澎湃、浪潮涌动,生动诠释了科技创新与产业升级深度融合的强劲实力。

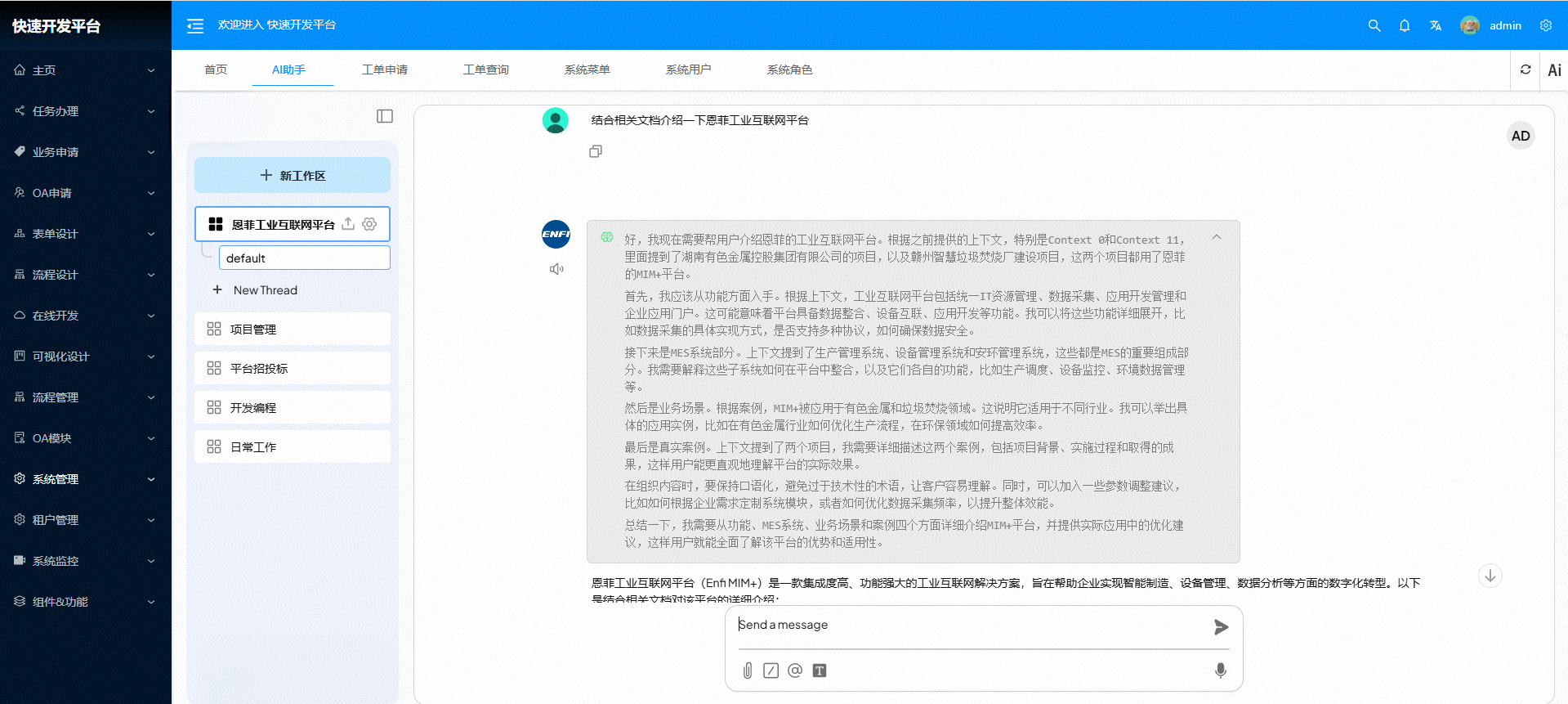

紧跟世界科技前沿,加强原创性引领性科技攻关。中国中冶把原始创新能力提升摆在更加突出的位置,持续加强对科技创新的前瞻性、系统性、战略性谋划,鼓励科研设计企业勇于挑战最前沿的科学问题、技术难题,为前瞻性基础研究、引领性原创成果突破提供良好环境。中冶武勘申报的“武汉市量子探矿技术创新中心”正式获批,标志着中冶武勘在量子技术与资源勘查融合领域的探索获得官方高度认可和支持。依托设立的国内首家量子探矿研究院,中冶武勘积极推动量子技术在矿产勘探领域的应用,牵头与16家知名院校、科研机构和高科技企业等单位共同组建“量子探矿创新联合体”,通过整合各方优质资源,为量子探矿技术的创新发展搭建高效协同的合作桥梁。目前,中冶武勘初步构建起量子探矿领域产学研合作的良好生态体系,并深度融入“量子+地质产业”,其实践经验也为量子科技与产业的融合发展提供了有益借鉴。中国恩菲“MIM+”工业互联网平台完成DeepSeek本地化部署及接入,标志着中国恩菲在工业互联网智能化升级领域迈出了重要一步,有效提升“MIM+”工业互联网平台在数据分析和决策支持等方面能力,升级其在复杂工业场景中的应用效能,为有色行业的数智化转型及高质量发展贡献力量。此外,中冶焦耐、中冶长天、中冶武勘、中冶建研院、中国二十二冶、上海宝冶、中冶京诚、中冶宝钢等子企业也正在加快推进“AI”数字化应用,进一步为产业创新发展创效赋能。

立足经济主战场,不断塑造发展新动能。中国中冶紧紧围绕“一核心两主体五特色”业务体系,持续深化产学研深度融合,不断拓展科技成果转化应用的场景,统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育,以高质量科技供给为推动国家经济社会高质量发展注入强劲动力。近日,华夏建设科学技术奖励委员会发布公告,中国中冶荣获5项2024年华夏建设科学技术奖,其中,中冶京诚牵头完成的“增强约束钢管混凝土框架-筒体结构体系关键技术研究与应用”荣获一等奖,中冶建研院参与完成的“既有多高层建筑模块化电梯增设智能建造关键技术研究与示范”和中国二十二冶参与完成的“大型双层车场铁路站房综合体施工关键技术研究”获得二等奖,中冶钢构参与完成的“大型公建场馆复杂钢结构智慧建造综合技术研究与应用”和“大型国际会议会展中心综合施工技术研究与应用”2个项目获得三等奖,充分彰显中国中冶在主营业务领域的科技实力与创新能力。

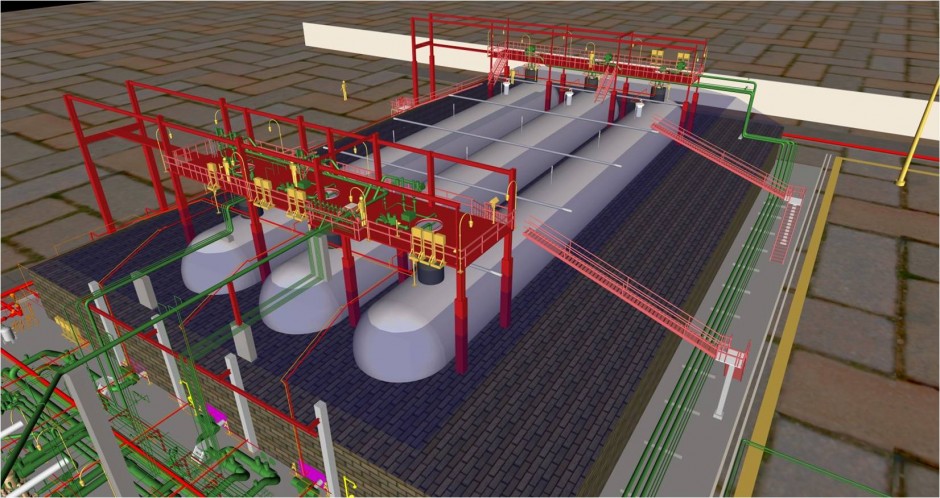

服务国家重大需求,强化国家战略科技力量。中国中冶拥有钢铁工业环境保护国家重点实验室、国家钢铁能效优化工程技术研究中心等28个国家级科技创新平台,围绕国家所需、中冶所能,在新型材料、高端装备等战略必争领域,选准关系全局和长远发展的领域和方向,积聚力量进行原创性引领性科技攻关,为国家战略需求提供源头供给。中冶建研院钢铁工业环境保护全国重点实验室积极开展优化重组。实验室聚焦钢铁工业环境保护“减污降碳”和“资源循环”两大需求,以筑牢钢铁工业减污降碳和资源循环科技创新高地,打造具有全球影响力和竞争力的顶尖科研平台为发展目标,在行业关键核心技术与装备研发上实现原创性战略性突破,为我国钢铁工业绿色低碳发展作出重要贡献。 中国一冶参与申报的“液化烃覆土储罐本质安全型成套安全保障技术”项目近日成功获批“十四五”国家重点研发计划立项。项目针对液化烃覆土储罐区燃爆风险不清、布局优化技术缺失等难题,开发耦合储罐及附属设施力学响应的定量风险评估方法,研发基于风险防控和空间特征尺度的布局优化技术,在3500立方米液化烃覆土储罐建设项目开展示范应用,推动我国液化烃覆土储罐本质安全技术水平提升。

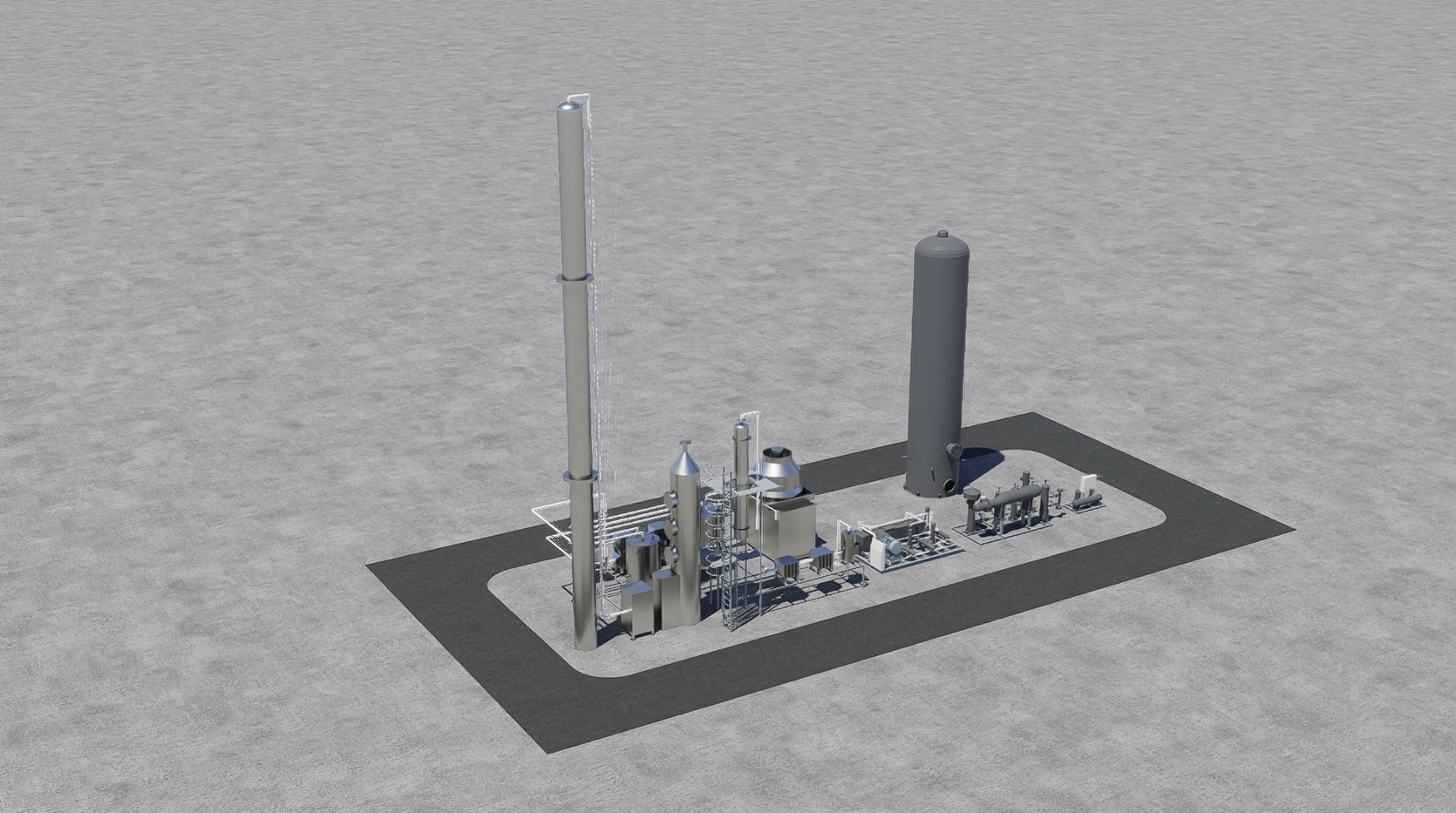

强化人民生命健康保障,推出更多更好民生科技成果。中国中冶始终把增强人民群众的健康福祉作为科技研发的重要导向,加快推进绿色低碳、污染防治、社会治理等领域技术产品的研发,为健康中国、美丽中国建设提供更坚实的科技支撑。中国五冶科技中心近日获中国建筑节能协会零碳建筑测评认证,成为四川省唯一经国家级行业协会认证的零碳建筑。项目设计、施工、运维全过程践行“双碳”战略,遵循“降需、增效、产能+储能、控制”绿色低碳设计原则,实施“被动优先、主动优化、主被动有机协同”技术策略,应用了中国五冶自主研发的智能建筑低碳运维系统等20余项技术,是2024年四川首批获得近零能耗认证的唯一公共建筑,获评国际人居环境可持续创新十佳案例。中冶京诚紧盯“双碳”战略,聚焦适用于冶金行业的二氧化碳捕集与利用技术,针对化学吸收法存在的吸收能耗大、吸收剂抗氧化性差、易降解变质、腐蚀性强等技术难题开展研究攻关,最终开发出以两相吸收剂为主吸收剂的新型二氧化碳捕集技术。采用的相变分离技术利用吸收剂在吸收和解吸过程中的相态变化实现高效分离。吸收阶段,吸收剂从均相转变为液-液两相,富集二氧化碳的相被分离出来后进入解吸系统,通过热解吸富液而非全液,显著降低再生能耗。该技术兼具高效吸收和低能耗特点,为二氧化碳捕集提供了经济高效的解决方案。目前中冶京诚打造的千吨级二氧化碳捕集与液化提纯中试装置已建成投产,是相变吸收技术在钢铁行业的首次应用。经过连续运行3个月,二氧化碳捕集率可稳定在90%以上,捕集平均再生能耗为~2.1GJ/t二氧化碳,比传统MEA吸收法降低45%左右。

科技创新是企业生存和发展的永恒生题。中国中冶将继续锚定“一创两最五强”奋斗目标,围绕创新链部署产业链、围绕产业链布局创新链,扎实推动创新链、产业链、资金链、人才链“四链”融合,以更加开放的姿态和更加坚定的步伐,探索未知、突破极限,为构建新发展格局、推动高质量发展作出新的更大贡献。